本文

介護保険制度について

平成9年に介護保険法が成立し、介護保険制度が平成12年4月1日からスタートしました。

その主な概要は以下の通りです。

| 保険者 |

|

|---|---|

| 被保険者 |

|

| 給付の対象者 |

寝たきり、認知症などで食事、排泄、入浴などの日常生活に常に介護が必要な要介護状態の人、及び家事などの日常生活に支援が必要な要支援状態の人 〈第2号被保険者に該当する人〉 若年性認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる病気で介護が必要となった人 |

| 給付の内容 | 〈居宅サービス〉…要介護1~要介護5の方 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、リハビリなどの居宅介護支援業者による介護支援サービスの他、短期入所療養介護(ショートステイ)や介護に必要な福祉用具の貸与・購入費の支給など 〈地域密着型サービス〉…要介護1~要介護5の方 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型共同生活介護など 〈介護保険施設における介護サービス〉…要介護1~要介護5の方 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老人保建施設)、介護療養型医療施設への入所による介護サービス 〈介護予防サービス〉…要支援1・要支援2の方 介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリ、介護予防居宅療養管理指導など 〈地域密着型介護予防サービス〉…要支援1・要支援2の方 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護など |

| 保険料 | 〈第1号被保険者〉 所得段階に応じて市町村ごとに保険料を設定。その支払方法は、一定額以上の年金受給者については、その年金額から控除、それ以外の人は各市町村に直接支払います。 〈第2号被保険者〉 短期給付と同じように組合ごとに保険料率を設定。短期掛金とは別に徴収されます。 |

| 利用者の負担 |

|

| 公費の負担 | 〈負担割合〉 国:4分の1、都道府県:8分の1、市町村:8分の1 |

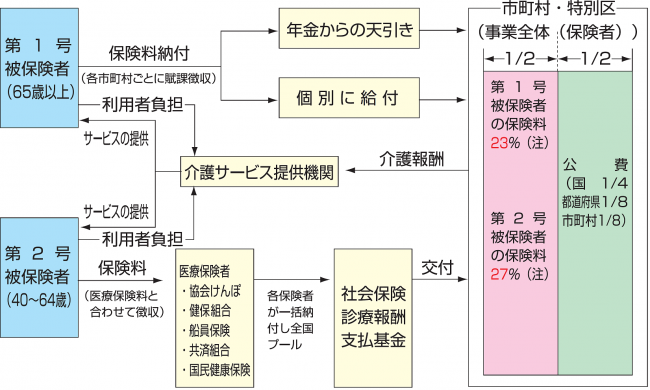

介護保険制度の実施に要する費用は、この保険制度の実施者(保険者)である市町村が第1号被保険者から直接徴収する保険料と、共済組合等の医療保険者が第2号被保険者及びその事業主から徴収した保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付し、市町村に交付される保険料及び公費の負担(全費用の1/2)によってまかなわれています。組合員が40歳に達したときは、その月から65歳に達する日の属する月の前月までの間、介護保険法の第2号被保険者となります。したがって、その月から、現在徴収されている短期掛金と介護保険にかかる部分の掛金とが徴収されます。

具体的な介護保険制度の仕組みは次のようになっています。

介護保険制度における給付と負担のしくみ

注意

利用者は1割(一定以上所得者の場合は2割)及び施設の場合は食費等を負担 介護保険者の連合組織(連合会)において、保険料基準の設定、各保険者への財政支援や要介護認定事務の委託等を実施しています。

利用者負担が2割負担になる方について

65歳以上の方で、合計所得金額※1 が160万円以上(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上※2。)の方は、平成27年8月1日以降の介護サービスについて利用者負担が2割になります。

ただし、合計所得金額※1 が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯※3で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額※4」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。

※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。 ※2 これは、65歳以上の方のうち所得が上位20%(全国平均)に該当する水準です。実際に影響を受けるのは介護サービスを利用されている方ですが、これは在宅サービス利用者のうち15%程度、特別養護老人ホーム入所者の5%程度と推計されます。 ※3 「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。 ※4 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。  出典:

出典:

- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>

- (介護保険制度について)<外部リンク>