本文

被扶養者

組合員が結婚、出産等により扶養する者を有することになったときは、速やかに被扶養者等申告書に必要書類を添付し共済組合に提出して被扶養者の認定を受けてください。

認定されますと、被扶養者としての各種給付が受けられます。

被扶養者の認定条件

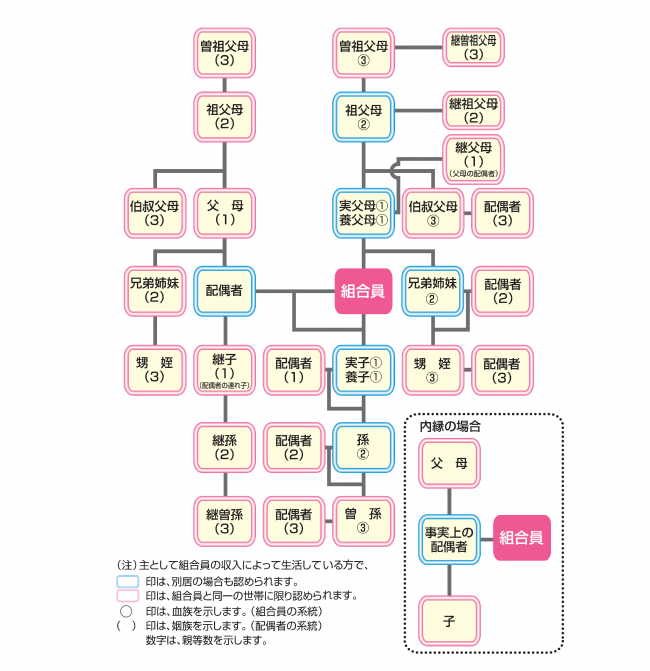

主として組合員の収入で日本国内に居住している次の範囲にあてはまる方です。

- 組合員の配偶者(内縁も含む)・子・父母・孫・祖父母・兄姉弟妹

- 三親等内の親族で上記以外の方(原則として組合員と同居していることが必要)

- 内縁関係にある配偶者の父母・子(原則として組合員と同居していることが必要)

- 内縁関係にあたる配偶者の死亡後におけるその父母・子(原則として組合員と同居していることが必要)

注意

ただし、上記の該当者であっても、収入が年額130万円以上(組合員の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は150万円以上、障害による年金受給者又は60歳以上の者は180万円以上)見込まれる方は認定されません。

また、別居している父母等については、当該父母等の全収入(父母等の全収入と組合員及びその他の方の送金等の収入の合計)の1/3以上を組合員が送金等により負担していない場合も認定されません。

被扶養者の収入が年額130万円以上になると扶養認定の取消となります。

扶養認定において基準とする年収を算定する場合の1年間は、1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、認定から現在まで引き続く期間において連続する12ケ月のことで、どの12ケ月の収入を見ても130万円未満である必要があります。

また、現時点で年額130万円を超えていない場合であっても、年額130万円を超えると見込まれる収入が継続的に得られるようになった場合、勤務形態の状況等により、扶養認定の取消となる場合もあります。

例えばパート勤務等で月額で収入を得ているような場合は、130万円÷12ヶ月=108,333円であるため、月の収入が108,333円を恒常的に超える場合には認定できないということになります。状況によっては、勤務を始めた時点に遡って認定が取消となる場合もありますので、月の収入が108,333円以上となる場合はご注意ください。

なお、収入の算定については、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得によって算出しますが、給与所得者については給与所得控除前の金額(総収入金額)、事業所得者等については事業を行うにあたり、必要最低限の経費を控除した後の金額によって判定します。

※令和5年10月20日から「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、被扶養者の収入を確認する際、収入が年額130万円以上であってもそれが「一時的な収入増加」である場合、その旨を確認できる「事業主の証明書」があれば、連続2回まで認定を継続することが可能となりました。詳細については、共済組合の窓口へお問合せください。

※他の健康保険等の被保険者となる方は被扶養者とすることができません。また、後期高齢者医療制度(平成20年4月~)の被保険者となる方は、被扶養者の認定が取消しとなります。

〔後期高齢者医療制度の被保険者〕

・75歳以上の方

・65歳以上の方で、一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方

結婚・出産等による認定、あるいは就職・死亡等による取消しの事由が生じたときは、速やかに共済組合の窓口で手続きをとってください。

認定

事実発生の日から30日以内に届け出た場合は、事実発生の日に遡って認定されますが、30日を経過した後に届け出た場合は、遡っては認定されません。

取消し

事実発生の日又はその翌日から取り消されるので、取消しが遅れると給付を受けた分の戻入が生じることがあります。

三親等内親族図