本文

退職したときの年金

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっていますが、当分の間特例により、「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から支給されます。この特別支給の老齢厚生年金を受ける権利は、65歳に達した時点で消滅し、新たに請求手続きをすることにより「本来支給の老齢厚生年金」が決定されます。

支給要件

特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月1日以前に生まれた方で次のすべての条件に該当した場合、請求することにより支給されます。

- 特別支給の支給開始年齢に達していること。

- 保険料納付済期間等が10年以上あること。

- 厚生年金被保険者期間(1号~4号)が1年以上あること。

※厚生年金被保険者期間(1~4号)が1年未満の人は、65歳から本来支給の老齢厚生年金が支給されます。

年金額

老齢厚生年金の額は、次の(1)~(2)を合算した額となります。

(1)報酬比例部分=((ア)+(イ))

(ア)平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数

(イ)平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

(2)加給年金額

厚生年金の被保険者期間(1号~4号)20年以上の人が65歳のとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害の程度が障害等級1級若しくは2級に該当する婚姻していない子がいるときには、加給年金額が加算されます。

配偶者 415,900円(令和7年度額)

子(2人目まで1人につき) 239,300円(令和7年度額)

子(3人目から1人につき) 79,800円 (令和7年度額)

平均標準報酬月額と平均標準報酬

平均標準報酬月額とは「平成15年3月以前の各月の標準報酬月額の総額」を、平成15年3月以前の第2号厚生年金被保険者期間の月数で割ったもの。

平均標準報酬額とは「平成15年4月以降の各月の標準報酬月額の総額+標準期末手当等の額の総額」を、平成15年4月以降の第2号厚生年金被保険者期間の月数で割ったもの。

平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の算出の基になる標準報酬の月額や標準期末手当等の額は、現役世代の資金を基準として算出した率(再評価率)を乗じた額の総額となります。

厚生年金の計算

厚生年金の計算については国家公務員共済組合連合会ホームページ<外部リンク>に詳細が載っていますのでをご覧ください。令和5年4月18日より「KKR年金スマートサービス」<外部リンク>が開始されました。マイナンバーカードを活用した年金試算等のサービスです。同ホームページに案内がありますので是非ご利用下さい。

特別支給の支給開始年齢

| 生年月日 | 年齢 |

|---|---|

| 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |

| 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |

| 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |

| 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |

| 昭和36年4月2日~ | 65歳 |

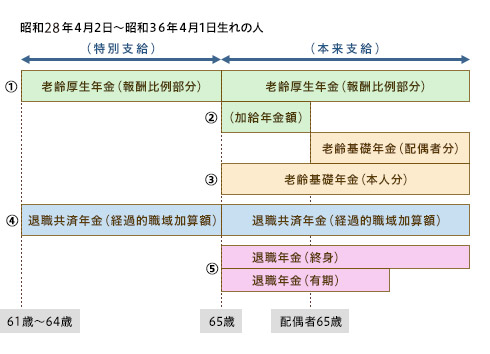

上記受給開始年齢から65歳までは特別支給の老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)が支給開始されます。また、65歳からは本来支給の老齢厚生年金と退職共済年金(経過的職域加算額)の他、老齢基礎年金及び退職年金が支給されます。

老齢・退職年金給付イメージ

年金の給付イメージは次のとおりです。

昭和36年4月2日以後生れの人

65歳から配偶者が65歳になるまで

年金額=(1)報酬比例部分+((2)加給年金額)+(3)老齢基礎年金

+((4)経過的職域加算額)+(5)退職年金

配偶者が65歳になった以降

年金額=(1)報酬比例部分+(3)老齢基礎年金+((4)経過的職域加算額)+(5)退職年金

老齢厚生年金と雇用保険法等による給付との調整

(1)基本手当等との給付調整

特別支給の老齢厚生年金又は繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権を取得した人が、失業給付(雇用保険法による基本手当)を受けるために、公共職業安定所に求職の申込みをしたときには、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給付調整により、年金の支給が停止されます。支給停止した期間については、失業給付の受給期間又は所定給付日数が経過した時点で、実際に失業給付が支給された月数よりも年金の支給が停止された月数が多い場合には、年金の支給が停止となった月数のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の老齢厚生年金が遡って支給されます。

(2)高年齢雇用継続給付との調整

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付を受給するようになると、その間、在職時に支給されている老齢厚生年金の額(在職中であっても年金の一部が支給されている場合に限る。)の一部または全部が支給停止されます。高年齢雇用継続給付との調整により支給停止される年金額は最高で賃金(標準報酬の月額)の6%に当たる額になっています。

<給付調整の例>

障害者特例及び長期加入者の特例

特別支給の老齢厚生年金の受給権のある人が、現に厚生年金の被保険者ではなく、障害厚生年金の3級以上の等級に該当する状態にあり請求した場合、又は第2号厚生年金被保険者期間が44年以上ある場合には、それぞれ「障害者特例」、「長期加入者特例」として老齢厚生年金の報酬比例部分の他に定額部分と対象者がいる場合には加給年金額が支給されます。 (長期加入者特例は、昭和36年4月1日以前生まれが該当)

(注)定額部分の額

定額部分=1,734円×厚生年金被保険者期間月数(480月限度) (令和7年度)

老齢厚生年金の支給繰上げ

保険料納付済期間等が10年以上あり、60歳に達している場合、受給開始年齢前でも老齢厚生年金を受給することができます。ただし、1ヵ月早く繰上げるごとに0.5%減額(昭和37年4月2日以降に生まれた方は0.4%減額)となります。また、特別支給の開始年齢前に繰上げる場合は、老齢基礎年金も一緒に繰上げなければなりません。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢後には老齢基礎年金のみの繰上げ請求ができます。

年金を繰上げする場合は、次の事項に注意してください。

(1)繰上げ請求を行うと年金は生涯減額されます。(65歳到達後も繰上げによる減額後の額となります。)

(2)加給年金額は65歳から加算されることになります。(繰上げ受給はできません。)

(3)繰上げ後は、障害者特例や長期加入者特例が適用されません。

(4)老齢基礎年金を繰上げ請求すると、事後重症になる障害厚生年金、障害基礎年金の請求ができません。

老齢厚生年金の支給繰下げ

65歳から支給される本来支給の老齢厚生年金は66歳以降に申出を行うことにより、繰下げて受給することができます。この場合、1ヵ月繰下げるごとに0.7%(最大42%)増額されます。ただし、加給年金額は増額しません。これとは別に、繰下げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。

年金を繰下げする場合は、次の事項に注意してください。

(1)65歳以降繰下げ請求を行うまでの間、加給年金額は受給できません。

(2)65歳以降厚生年金の被保険者の期間がある場合、在職中繰下げしなければ受給できた年金額(支給調整後の額)のみが繰下げの対象になります。

(3)70歳以降に繰下げ申出を行った場合、70歳時点で繰下げの申出があったとみなされます。

老齢基礎年金

支給要件

保険料納付済期間等(国民年金の加入期間)が10年以上である人が65歳に達したときに支給されます。なお、2号厚生年金被保険者(組合員)になると同時に国民年金にも加入することになります。

年金額

老齢基礎年金の年金額は満額で831,700円(令和7年度)です。ただし、これは、20歳から60歳までの40年間国民年金の保険料を納めた場合の年金額になります。40年に満たない場合は次の式で計算した額になります。

831,700円 ×(保険料納付済期間月数+保険料免除期間の種類に応じて計算された月数)/480月

注意

480月については、生年月日に応じて短縮の特例があります。

退職共済年金(経過的職域加算額)

支給要件

一元化前の特別支給の退職共済年金または、本来支給の退職共済年金の受給要件を満たし、次のいずれかに該当したときには、退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。

(1)1年以上の引続く旧国共済期間(平成27年9月以前の組合員期間をいいます。)を有するとき。

(2)1年以上の引続く旧国共済期間を有しないが、当該期間に引続く施行日以降の第2号厚生年金被保険者期間と合算して1年以上となる場合。

支給の繰上げ及び支給の繰下げ請求については、老齢厚生年金と同時に行わなければなりません。

受給権者が組合員であるときにはその間、退職共済年金(経過的職域加算額)の支給は停止されます。