本文

障害の状態になったときの年金

障害厚生年金

支給要件

障害厚生年金は、次の1.から3.のいずれかに該当し、保険料納付要件を満たしているときに支給されます。

- 組合員である間に初診日のある傷病により、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日又はその前に症状が固定した日のいずれか早い日)において障害の程度が表2の障害等級1級~3級の障害の状態にあるとき。

- 障害認定日に障害等級3級以上に該当しなかった人が、同一傷病により、その後65歳に達する日の前日までの間に3級以上に該当し、請求したとき。

- 組合員である間に初診日のある傷病(基準傷病)と、基準傷病より前の傷病による障害を併合して65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったとき。

保険料納付要件

初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の2/3以上であること。(初診日が令和8年4月1日前にあるときは65歳未満で初診日の属する月の前々月までの直近1年間に国民年金の未納期間がないこと。)

症状が固定したときの主な例

- 人工弁、ペースメーカーなどを装着した日

- 人工透析を開始して3カ月を経過した日

- 上・下肢の切断または離断した日

- 人工骨頭または人工関節をそう入置換した日

- 人工肛門または尿路変更手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

- 新膀胱を造設した日

年金額

障害厚生年金の額は、次の式で計算した(1)と(2)の合算額となります。

(1) 報酬比例額=(ア+イ)

ア.平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の第2号厚生年金被保険者期間の月数

イ.平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の第2号厚生年金被保険者期間の月数

注意

- 障害等級1級の場合は報酬比例額(ア+イ)に125/100を乗じて得た額です。

- 認定日の前月までに複数の種別の被保険者期間がある場合には、一つの被保険者期間とみなして支給要件を判定します。年金額はそれぞれの被保険者期間ごとに平均標準報酬額を算出し、それぞれの期間ごとに年金額を計算した上で合算した額となります。

- 被保険者期間月数が300月未満となる場合は、300月とみなして計算します。

- 最低保障額があります。

(2) 加給年金額

障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権を取得した時点において、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときには、加給年金額が加算されます (228,700円(令和5年度額))。また、障害厚生年金の受給権が発生した時点で加給年金額の加算対象者がいなくても、その後要件を満たした場合には、届出することにより加算されます。

障害手当金

支給要件

障害手当金は、組合員である間に初診日のある傷病が初診日から5年以内に治癒(施行日以降)し、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときに一時金として支給されます。国家公務員災害補償法等による障害補償等の受給権者であるときには該当しません。

手当金額

障害手当金の額は、障害厚生年金の報酬比例額の200/100となっています。

※最低保障額があります。

障害基礎年金

支給要件

障害厚生年金の障害等級1級又は2級の障害状態にある人は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。また、受給権者によって生計維持されている18歳到達年度の末日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級又は2級の障害状態にある子がいるときには「子の加算額」が支給されます。(表1)

年金額

定額

1級 993,750円(令和5年度額)

2級 795,000円(令和5年度額)

| 加算対象の子 | 加算額 |

|---|---|

| 子2人目まで一人につき | 228,700円 |

| 子3人目から一人につき | 76,200円 |

※子の加算額については障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後出生等により加算要件を満たすことになった場合に加算できます。

| 障害等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 他人の介助を受けなければほとんど日常生活を送ることができない状態 |

| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が困難で労働することができない状態 |

| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 |

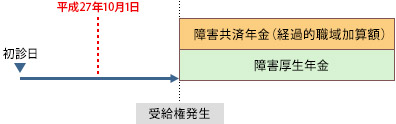

障害共済年金(経過的職域加算額)

支給要件

一元化前の障害共済年金の受給要件(旧国共済期間中に初診日がある障害)を満たすときは、障害共済年金(経過的職域加算額)が支給されます。計算は、障害認定日の属する月まで(ただし、障害認定日が平成27年10月1日以降の場合は、平成27年9月まで)の期間になります。

公務等(通勤災害含む。)による障害の場合は、一定の割増計算となり、障害等級に応じた最低保障額が設けられていますが、国家公務員災害補償法等による障害補償年金等が支給される間は、当該年金のうち300月に相当する部分の額が支給停止されます。

受給権者が組合員であるときにはその間、障害共済年金(経過的職域加算額)の支給は停止されます。

年金の決定まで

年金の請求

年金の請求は、本人が自ら行うことになっています。

請求の手続き

支給要件及び保険料納付要件を満たし、初診日が組合員期間内(第2号厚生年金被保険者)にある場合には所属している支部(退職後に支給要件に該当することになったときには退職時の所属支部)または国家公務員共済組合連合会に請求書を提出してください。2号厚生年金被保険者期間以外の期間に初診日がある場合には、その初診日に加入していた実施機関に提出してください。

決定と支給

原則として、初診日において加入していた実施機関(とりまとめ実施機関)で障害厚生年金は決定し、支給されます。障害基礎年金については、日本年金機構が年金の決定と支給を行います。

障害厚生年金と障害基礎年金は、組合員である間であっても支給されます。